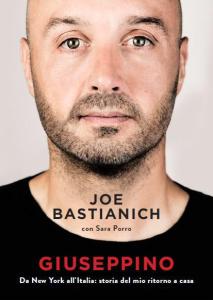

Qualche mese fa ho scoperto che Joe Bastianich era sul punto di pubblicare un nuovo libro, e dato che seguo il suo lavoro da diversi anni, specialmente per quel che riguarda la partecipazione come giudice in MasterChef USA, ho chiesto a UTET se potessero passarmi una copia digitale del libro (cosa che molto gentilmente hanno fatto).

Qualche mese fa ho scoperto che Joe Bastianich era sul punto di pubblicare un nuovo libro, e dato che seguo il suo lavoro da diversi anni, specialmente per quel che riguarda la partecipazione come giudice in MasterChef USA, ho chiesto a UTET se potessero passarmi una copia digitale del libro (cosa che molto gentilmente hanno fatto).

Confesso di averlo divorato in poche ore, “Giuseppino” è uno di quei libri che non riesci a lasciare finché non vedi come vanno a finire. Ma è anche molto di più: Bastianich ripercorre con delicatezza la storia difficile della sua famiglia, a partire dalla fuga di nonna Erminia dalla dittatura di Tito, passando per l’accoglienza in Italia e la nuova vita negli Stati Uniti, calando il vissuto personale in quello che era un contesto storico-politico estremamente complesso.

Una storia travagliata e francamente inaspettata in quello che io conoscevo semplicemente come un restauranteur di successo e un personaggio televisivo tanto competente quanto incontentabile. Lo precede, infatti, la sua fama di giudice severissimo in MasterChef, nella versione americana molto prima che in quella italiana, dove si può dire senza remora che il suo spirito brillante e la sua giusta intransigenza (ma, diciamolo, anche la sua padronanza inizialmente incerta della lingua italiana) gli hanno portato una fama analoga a quella che si era guadagnato negli States.

Ammetto che non credevo Joe avesse così tanto da dire, né tantomeno ne conoscevo la storia, che racconta con lucidità e molto, moltissimo affetto. E’ una famiglia di donne forti e tenaci, la sua, cominciando dalla nonna Erminia e continuando con la madre Lidia, che lo hanno senza ombra di dubbio ispirato e guidato alla ricerca di quello che è ed è sempre stato il suo destino: quello di “restaurant man“ di grande successo. Non chef, come la celebre Lidia, ma uomo d’affari in un settore che è indissolubilmente legato alle sue radici.

La storia d’Italia e degli Stati Uniti si intreccia a quella della famiglia di Joe: da profughi istriani a immigrati italiani in una New York aliena e incomprensibile, tanto lavoro, tanti sacrifici e una determinazione unica. E’ difficile leggere le pagine di storia cercando di calarsi nei panni di chi altri tempi li ha vissuti davvero, ma qui vediamo uno scorcio di quel mondo attraverso gli occhi pieni di speranza (ma anche tanta, tanta incertezza del futuro) di chi ha lasciato tutto alla ricerca di una nuova vita e nuove possibilità.

Il libro è strutturato fondamentalmente in due grandi parti: la prima è un incredibilmente emozionante resoconto dell’andata, la fuga della famiglia dall’Istria e la lenta, laboriosa costruzione di una vita in un mondo nuovo; la seconda parte racchiude il ritorno, ovvero i viaggi che hanno portato Joe alla scoperta della sua terra d’origine. Un legame sempre più stretto ad ogni iterazione, un legame che Joe evidentemente ricerca, in qualche modo, quasi in maniera inconscia (e ne è prova l’ardente desiderio di portare MasterChef in Italia e parteciparvi come giudice, nonostante le controindicazioni di tipo economico che tale decisione avrebbe comportato).

Oserei dire che il libro determina la chiusura del “cerchio” di questo ritorno alle origini in perfetto stile londoniano: il suo successo in MasterChef, la parodia di Crozza, la sua presenza sempre più sentita sulle riviste, sui giornali, nei blog e persino nella pubblicità italiana non fanno altro che confermare un ruolo che non si può definire se non centrale nel panorama del food del nostro paese (nonostante, lo ribadisco, Joe non sia uno chef).

Non conosco molti personaggi televisivi che siano riusciti a valicare in maniera così strutturata le barriere di confini e lingua, affermandosi in maniera stabile in due paesi divisi da un oceano. Joe è riuscito a portare MasterChef dagli USA all’Italia, ed è riuscito – insieme ad Oscar Farinetti – a portare Eataly dall’Italia agli USA. Una cross-contaminazione culturale, gastronomica ed enologica che non può non avere conseguenze anche a lungo termine, considerata la popolarità, nel verso senso del termine, dell’argomento.

Alla fine, Joe agli italiani piace. Viene definito “anti-conformista”, ma forse quel che spiazza è in realtà la sua mancanza di pazienza nei confronti di chi prende in giro se stesso facendo sprecare il tempo (e le risorse) altrui, fallendo nel cogliere grandi opportunità. C’è chi dice addirittura che man mano che Joe impara l’italiano, il suo “personaggio” in MasterChef diventa meno divertente, meno interessante, meno degno di essere visto. Ad ogni modo, vale la pena scoprire come ci è arrivato, e il libro è un ottimo modo per farlo. Oltre a fornire spunto di riflessione (e perché no, motivazione) a chi è pronto ad ascoltare. Del resto, se un broker di Wall Street riesce a diventare un produttore di vino in Italia, tutto è possibile.

O no?

Kindle, editoria digitale, e la dura lotta tra ragione e sentimento

Qualche anno fa, durante un interminabile viaggio in macchina, ho avuto un’interessante conversazione a proposito di ebook, ebook reader e il futuro di un ecosistema che all’epoca stava sbocciando e ancora non aveva avuto modo di mostrare i suoi veri colori.

Qualche anno fa, durante un interminabile viaggio in macchina, ho avuto un’interessante conversazione a proposito di ebook, ebook reader e il futuro di un ecosistema che all’epoca stava sbocciando e ancora non aveva avuto modo di mostrare i suoi veri colori.

In quell’occasione feci una previsione rivelatasi in seguito alquanto precisa: “vedremo nel futuro molto prossimo un device uguale a un ebook reader, che usa la stessa tecnologia e-ink degli attuali ebook reader, con lo schermo illuminato, e la cui batteria durerà sempre otto settimane come ora.” All’epoca mi sentii rispondere un secco “impossibile“, e in effetti l’oggetto che stavo descrivendo sembrava uscito da un film di fantascienza. Pochi mesi più tardi Amazon presentò il suo primo Kindle Paperwhite: io gongolai in silenzio, e il mercato degli ebook reader esplose per davvero.

Fast forward ad oggi, poco più di un anno più tardi: Amazon lancia la seconda generazione del Paperwhite, molto più in sordina rispetto allo spettacolare keynote che accompagnava il primo, ed ora che finalmente è nelle mie mani, non potevo esimermi dallo spendere qualche parola su questo straordinario pezzo di tecnologia.

All’Internet Festival di Pisa, in una sala semi-deserta e con ascoltatori smaniosi di andarsene a cena, ho ascoltato Antonio Pavolini dire qualcosa di affascinante a proposito di connected TV e le diverse modalità di fruizione dei contenuti. Nella nostra epoca, la vera risorsa scarsa (e quindi preziosa) è l’attenzione: ed è esattamente questo il motivo per cui i cinema non hanno subito sostanziali cali nelle vendite, e l’esperienza della visione di un film al cinema è tutt’ora considerata qualcosa per cui valga la pena pagare profumatamente. Si paga per essere rinchiusi in una stanza buia, senza altri stimoli se non quelli presentati dal film, una situazione in cui si è a tutti gli effetti costretti a canalizzare e concentrare l’attenzione su ciò che si sta vedendo. Una privazione della troppa libertà e dispersione di attenzione tra i numerosi schermi disponibili nel proprio salotto di casa.

Non ho potuto fare a meno di tracciare un’analogia tra quel che Antonio ha intuito con grande precisione riguardo alla fruizione dei contenuti multimediali, e quel che io stessa osservo per quel che concerne la lettura. Sono stati versati fiumi di inchiostro per discutere della questione carta vs. digitale, il bilancio tra svantaggi e vantaggi, persino elementi collaterali apparentemente irrilevanti, ma che mantengono una forte carica emotiva legata all’esperienza della lettura (vi ricordate “il profumo della carta“?). David Orban, in un’intervista concessami tempo fa, mi ha rivelato di aver lentamente cominciato a venire a patti con l’idea di separarsi dai suoi libri fisici mandandoli a 1dollarscan.com, un servizio che scansiona i libri e restituisce al proprietario solo la versione digitale, mentre quella cartacea viene mandata al macero.

Il punto è che gli esseri umani sembrano affrontare con grande fatica l’idea di dover rinunciare a un’esperienza che è così profondamente radicata nei loro ricordi e nelle loro abitudini. Nessun adulto di oggi ha tenuto tra le mani un ebook reader da bambino. Quel che mi chiedo, quando sento qualcuno invocare sentimentalismi e nostalgie parlando di libri (e del perché i libri di carta sarebbero migliori delle controparti in versione digitale), è se forse non stiamo guardando il problema dal lato sbagliato, se magari in realtà non sia una questione puramente legata all’emotività e non a fattori razionali. Si tratta appunto di un’esperienza, non di uno strumento tout court. In tal caso, nessun tipo di migliorìa tecnologica potrà risolvere la diatriba, proprio perché si parte da due punti di vista radicalmente opposti. In termini di praticità e risparmio, comprare i libri in versione digitale è senza ombra di dubbio la soluzione più vantaggiosa per il consumatore. Non più scaffali sovraffollati, non più libri da spolverare, spazio che scarseggia, libri che non si trovano quando servono, prezzi sensibilmente più alti proprio perché la produzione di una versione cartacea è più onerosa, e così via.

Il punto è che gli esseri umani sembrano affrontare con grande fatica l’idea di dover rinunciare a un’esperienza che è così profondamente radicata nei loro ricordi e nelle loro abitudini. Nessun adulto di oggi ha tenuto tra le mani un ebook reader da bambino. Quel che mi chiedo, quando sento qualcuno invocare sentimentalismi e nostalgie parlando di libri (e del perché i libri di carta sarebbero migliori delle controparti in versione digitale), è se forse non stiamo guardando il problema dal lato sbagliato, se magari in realtà non sia una questione puramente legata all’emotività e non a fattori razionali. Si tratta appunto di un’esperienza, non di uno strumento tout court. In tal caso, nessun tipo di migliorìa tecnologica potrà risolvere la diatriba, proprio perché si parte da due punti di vista radicalmente opposti. In termini di praticità e risparmio, comprare i libri in versione digitale è senza ombra di dubbio la soluzione più vantaggiosa per il consumatore. Non più scaffali sovraffollati, non più libri da spolverare, spazio che scarseggia, libri che non si trovano quando servono, prezzi sensibilmente più alti proprio perché la produzione di una versione cartacea è più onerosa, e così via.

L’oggetto ebook reader si pone in una posizione di vantaggio strategico non indifferente in questo scenario: da una parte risolve i problemi di spazio, costo dei libri (le versioni digitali sono spesso venduta a una frazione del costo del libro di carta), disponibilità dei testi in qualsiasi momento, anche in mobilità, la possibilità di fare ricerche rapide per parole chiave, scrivere e conservare note, condividere passi con i propri amici sui principali social network, etc. Permette insomma di avere quel quid in più che rende il libro davvero trasparente, una risorsa a cui si possa accedere con grande facilità.

Ma quel che rende l’ebook reader davvero speciale è, a mio avviso, ciò che lo rende più simile al libro di carta: innanzitutto lo schermo e-ink, che ricrea in qualche modo la sensazione di leggere su un libro “vero”, ma soprattutto la canalizzazione dell’attenzione di cui parlava Antonio Pavolini. A differenza di un tablet, che presenta una rosa di possibilità di utilizzo molto ampia, un ebook reader fa solo una cosa: permette di leggere libri e documenti. Punto. E’ un’esperienza di immersione che preclude la possibilità di facili distrazioni (a meno che non si abbia un iPhone nell’altra mano, e in tal caso il mio ragionamento perde qualsiasi forma di significato).

Ed è proprio questo fattore che secondo me ne ha fatto un oggetto così venduto e così desiderato. Si inserisce nella spaccatura di un mercato in lenta transizione, che vuole ma non vuole, ancorato al passato (ricco di riferimenti autobiografici, emotivi, sentimentali, romantici) ma comunque proiettato verso il futuro (caratterizzato più da una visione razionale, pragmatica, meccanicistica). Mafe De Baggis ha lanciato un interessante hashtag qualche giorno fa, #primadiinternet, il quale ha riscosso, con sua grande sorpresa, un successo straordinario e qualche perplessità legata proprio alla nostalgia per i tempi “prima di Internet” espressa… appunto su Internet.

Ho letto con piacere il suo Storify, che vi consiglio vivamente, e alla luce di queste riflessioni mi e vi chiedo: che effetto avrà questo precario equilibrio fra ragione e romanticismo, nello sviluppo e creazione di nuovi strumenti tecnologici atti a migliorare le nostre vite? Che tipo di curva evolutiva vedremo, se i fattori analizzati brevemente (e superficialmente) qui hanno permesso a un oggetto come l’ebook reader non solo di esistere, ma di inserirsi così decisamente tra gli oggetti che utilizziamo tutti i giorni?

Discuss.

Addio, #Funkyprofessor, e grazie per tutto il prestigio

Ogni tanto, nella vita, capita di avere la fortuna di conoscere persone come il FunkyProf. Di quelle che ti fanno quasi sentire in colpa quando sei di cattivo umore, che sono in grado di farti sorridere e riflettere e venir voglia di fare, tutto quanto contemporaneamente.

Ogni tanto, nella vita, capita di avere la fortuna di conoscere persone come il FunkyProf. Di quelle che ti fanno quasi sentire in colpa quando sei di cattivo umore, che sono in grado di farti sorridere e riflettere e venir voglia di fare, tutto quanto contemporaneamente.

L’ultima volta che ci ho parlato, con Marco, è stato poche settimane fa: mi ha guardata negli occhi e mi ha detto che avrei dovuto ricominciare, e che ero giovane, e che tutto sommato non è mai troppo tardi per essere felici. Mi ha raccontato di come ha conosciuto Paola, che chiamava “il mio amore”. Mi è sembrata una delle cose più belle che avessi mai sentito in vita mia.

E poi ieri, davanti alla Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano, abbiamo pianto tutte le lacrime che ci erano rimaste. Ha ragione Rebecca, tuttavia, quando dice che dovremmo ricordarlo con il sorriso. Celebrare la sua vita, che tanto ha saputo scaldare le nostre, ricordando la sua allegra e inestinguibile risata.

Addio Marco, e grazie per tutto il prestigio. Io voglio ricordarti così.

Vita, storia e miracoli di un sampietrino

“Dal comunismo al nazionalsocialismo!“

Sento due mani secche sulle spalle, e la sua voce roca e stanca mentre decanta: “Bella, giovine, alta, forte! Dal comunismo al nazionalsocialismo!“

Sorrido.

Sorrido.

“Professore, guardi che non è andata a finir bene in nessuno dei due casi.”

“Dal comunismo al nazionalsocialismo!”

Non mi sta ascoltando, ma non ha alcuna importanza. Il Professore ha l’attenzione già rivolta altrove.

“Bella, giovine, alta, forte! Mi fai un caffettino?”

La barista sorride e le sue mani si allungano meccanicamente in direzione delle cialde.

“Glielo offro io il caffè al Professore.” dico snocciolando qualche monetina sul bancone, ma lei fa un cenno con la testa come a dire di no, quello è offerto dalla casa.

Non può non seguire la domanda di rito: “Allora, come va il fegato?“.

“Bene! Meglio dell’altra volta! Io vivo con un quarto di fegato, sa?”

Lo so, ovviamente. Me lo ha detto ogni volta che ci siamo incontrati, nelle ultime settimane.

Il Professore è un signore di cinquanta e rotti anni, che ne dimostra almeno una quindicina in più. Un po’ curvo, prosciugato, la voce ormai un rombo in fondo ai polmoni consumati dal fumo. Ha fatto tanti lavori, dal riparatore di radio fino al bidello in una scuola. Ora trascina le scarpe stanche sulle vie di un piccolo paesino nella bergamasca, chiedendo qui un caffè e là una sigaretta.

La prima volta che lo incontrai era appoggiato al bancone di quello stesso bar, silenzioso, con una strana medaglia tra le dita. La fissava assorto, e sorseggiava lentamente da un bicchiere che conteneva un intruglio sulla cui identità non ho voluto nemmeno indagare.

La prima cosa che mi disse fu: “Io vivo con un quarto di fegato, sa?”

Un altro giorno mi raccontò un po’ la storia della sua vita. Tanti lavori, una pensione da fame, un vecchio conto dimenticato da qualche zio una trentina d’anni fa, di cui però si son perse le tracce. “Chissà quanti milioni saranno, adesso. Eh sì.” E giù un altro sorso di quell’intruglio diabolico.

Alla fine mi sono fatta coraggio e gli ho chiesto che cosa fosse quella medaglia. Nella mia testa si stavano già profilando scenari dickensiani in perfetto stile Capitan Nemo, ma quando me la porse e guardai la data, notai con malcelata delusione che risaliva a pochissimi giorni prima, l’aveva vinta in una gara di bocce.

Ho letto nei suoi occhi spenti una desolazione senza fine. Eppure con la sua voce profonda mi ha chiesto di tenerla, di conservarla come pegno.

“Così saremmo in contatto sempre, le porterà fortuna, sa?”

Ho cercato di dissuaderlo, ma niente. Quella sera sono tornata a casa con una medaglia in tasca e uno strano buco in mezzo al cuore.

Ora non abito più in quel paesino della bergamasca, e il Professore probabilmente non lo vedrò più trascinare le sue vecchie gambe alla ricerca di qualcosa che nemmeno lui sa bene cosa sia. Conservo quella medaglia, però, e ricordo la sua voce sorda chiamarmi ancora…

“Bella, alta, forte, giovine!”

Maria Petrescu | @sednonsatiata

“And he found her a pearl unpierced and unthridden and a filly by all men save himself unridden; and he abated her virginity and had joyance of her youth in his virility and presently he withdrew sword from sheath; and then returned to the fray right eath; and when the battle and the siege had finished, some fifteen assaults he had furnished and she conceived by him that very night.”

La prima volta che lessi questo frammento, ne rimasi affascinata. Un po’ perché era la prima volta che leggevo qualcosa di così tanto esplicito e sensuale, un po’ perché i miei anni ancora si potevano contare sulle dita delle mani. Ma lo trovai bellissimo, carico di dolcezza e abbandono, e allo stesso tempo pregno di un forte senso di appartenenza, pudore e onore.

La prima volta che lessi questo frammento, ne rimasi affascinata. Un po’ perché era la prima volta che leggevo qualcosa di così tanto esplicito e sensuale, un po’ perché i miei anni ancora si potevano contare sulle dita delle mani. Ma lo trovai bellissimo, carico di dolcezza e abbandono, e allo stesso tempo pregno di un forte senso di appartenenza, pudore e onore.

Tutte cose rimaste profondamente impresse in una giovane mente quale era la mia, tanto da spingermi diversi anni dopo a ricercare quel passo, e possibilmente leggere il testo integrale da cui è tratto: Le Mille e una notte.

Quando si parla di questo libro, viene alla mente una serie di racconti per bambini che tutti conosciamo, come ad esempio Alì Babà e i quaranta ladroni, oppure la lampada di Aladino. Un grande torto fatto ingiustamente a un testo di grande ricchezza contenutistica e formale, destinato senza ombra di dubbio a un pubblico adulto, almeno nelle intenzioni di chi lo ha scritto, che non ha risparmiato alcun dettaglio nella descrizione di rapporti sessuali, orge e perversità di ogni genere, adulteri, mutilazioni, incesti, tradimenti, omicidi e seduzioni, torture e giochi erotici. E’ comprensibile che i traduttori che ne hanno determinato e promosso la diffusione in Europa si siano trovati a prendere decisioni davvero difficili, considerata la rigida morale dell’epoca. E così sparirono interi stralci, quelli considerati troppo scabrosi o violenti, e in particolar modo le scene erotiche.

Solamente nel 1888 arriva la splendida traduzione di Sir Richard Francis Burton, una celebrazione di anni di studi arabi e una sconfinata conoscenza dell’Oriente: sapere che non si limita soltanto all’ambito della cultura, dei costumi e della lingua dei musulmani, ma che rivela soprattutto una grande dimestichezza con il gergo volgare e con l’approccio alle questioni intime della vita privata e sessuale. Conoscenza tanto vasta e approfondita da spingere la vedova, Isabel Arundel Gordon, a bruciarne la collezione quarantennale di diari ed appunti subito dopo la morte.

La storia de Le mille e una notte è presto detta: il re persiano Shāhrīyār, tradito da una delle mogli e convinto che nessuna donna possa mai essere fedele, decide di garantire la fedeltà delle sue spose uccidendole sistematicamente dopo la prima notte di nozze. Una strage di giovani fanciulle, che in breve tempo riduce in lacrime ogni famiglia del piccolo regno e porta il popolo a un passo dalla ribellione. Per mettere fine alle uccisioni, la figlia del visir, Sheherazade, decide di sacrificarsi e diventare sposa del re, ma durante la notte inizia a raccontare una storia che conclude solo la notte successiva, e così procede per numerose notti. Dimostra infatti un’abilità narrativa così eccelsa ed un tale spirito che il re decide ogni mattina di posticipare la sua esecuzione, fino a decidere di accordarle la grazia ed accoglierla come legittima moglie.

All’interno di questa cornice letteraria si susseguono dunque le novelle di mille e una notte, una più fantastica (nel vero senso del termine) dell’altra: al di là dell’elemento magico, il libro riesce a dipingere un quadro fedele di quella che era la società araba, le usanze, l’arte culinaria, la vita a corte, persino la moda, il corteggiamento, l’amore e il sesso. Una struttura che alcuni paragonano a quella del Decameron, anche se qui manca l’ordine e il rigore dell’opera di Boccaccio, sia nella struttura che nei contenuti. Non vi è infatti una netta divisione di argomenti e narratori, ma un’unica narratrice che riesce ad inanellare storie in uno schema a scatole cinesi, sempre più indentate e profonde man mano che le notti si susseguono.

Quanto ai contenuti, dire che Boccaccio è casto in confronto a Le mille e una notte è un eufemismo, e non rende appieno lo stupore di chi, abituato alla versione edulcorata e censurata del testo arabo, ne legge per la prima volta un passo integrale, come quello all’inizio di questo post. Ho cercato dunque in maniera febbrile una versione integrale, per poterlo leggere in tutto lo splendore della traduzione italiana, fino ad approdare all’edizione integrale di Newton e Compton. Grande è stato il mio stupore nello scoprire che questo intero passo mancava, rendendo scialba e vuota una scena che avrebbe dovuto essere piena di passione, vita e amore. Delusione acuita ancora di più dal fatto che la mancanza non è segnalata, il che rende impossibile – a chi non conosce più che approfonditamente questo antico testo – capire dove sono stati fatti dei tagli. Insomma, un testo censurato venduto come integrale, come del resto spesso accade per le edizioni italiane, basate nella stragrande maggioranza dei casi sulla traduzione settecentesca mutilata di Galland.

In sintesi, si tratta di un viaggio, un rapimento in un altro mondo: tralasciando ancora una volta l’aspetto magico, ci si trova comunque immersi in una cultura ricca e affascinante, che vale la pena esplorare nella sua complessa interezza, con personaggi di grande profondità e spessore psicologico, molto più ricchi di certi vacui simulacri di “eroi” letterari contemporanei. A patto che la vostra copia sia davvero una versione integrale.

Maria Petrescu | @sednonsatiata

#Leggimi: e se Steve Jobs fosse nato a Napoli?

Ho ricevuto con molto piacere una copia di Se Steve Jobs fosse nato a Napoli di Antonio Menna, da parte dell’editore Sperling&Kupfer: di seguito alcune riflessioni doverose, emerse in seguito a una lettura approfondita del libro. Attenzione: contiene spoiler.

Ci sono libri che informano e libri che fanno riflettere raccontando.

Se Steve Jobs fosse nato a Napoli rientra in entrambe queste categorie, illustrando a colori vivaci l’avventura di due ragazzi dei Quartieri Spagnoli di Napoli – Stefano Lavori e Stefano Vozzini – intenti nella costruzione di un sogno: un computer innovativo, velocissimo, compatto e dal design accattivante.

La storia è presto detta: i due riescono faticosamente ad avviare la propria attività, solo per veder sfumare nel giro di pochi giorni tutte le loro speranze in un roseo avvenire fatto di impresa, profumati guadagni e l’auspicata rivoluzione del mondo dell’informatica. Burocrazia labirintica, forze dell’ordine colluse, competitor invidiosi, mancanza di fondi e per finire un’estenuante lotta contro la criminalità organizzata, che come una indifferente sanguisuga tenta di strappare loro i proventi di tanto duro e poco renumerativo lavoro, spengono in poco tempo qualsiasi velleità imprenditoriale.

Leggendo, si avverte una diffusa sensazione di fastidio, che pervade il libro dalla prima all’ultima pagina: sensazione assimilabile forse a quella provocata dal libro di Giobbe, o da Justine, o le disavventure della virtù, per chi desiderasse un esempio di stampo non religioso. Quel tipo di indignazione che riempie il cuore quando ogni azione, anche intrapresa con le migliori intenzioni, fallisce a causa dei fattori “ambientali”. Gli anglofoni la chiamerebbero probabilmente “helplessness“, l’impotenza rassegnata di fronte a un mondo che non cambia e non può cambiare.

La scrittura evoca anche un certo quale affetto materno nei confronti dei due ingenui quanto sognanti giovani imprenditori, specie quando si nota la velocità con cui riescono ad inanellare decisioni inopportune e comportamenti fuori luogo nelle loro interazioni sociali con i diversi personaggi che hanno la fortuna (o sfortuna) di incontrare sul loro cammino. L’unica qualità che li redime è la loro sostanziale purezza d’animo, nonostante sia la stessa che li spinge in più occasioni a fidarsi delle persone sbagliate e a non agire in maniera accorta nel momento in cui questo si rende necessario.

Non si tratta certo di essere “furbi” o di sostenere un sistema che è palesemente corrotto fin nei suoi meccanismi più reconditi: si tratta semplicemente di non rispondere male quando qualcuno tenta di spiegarti i cavilli legali di una procedura, anche se detti cavilli sono causa di una irrefrenabile frustrazione. Forse perché in fondo il problema è tanto presente quanto impalpabile, ubiquo eppure inafferrabile. Come un insieme di forze estranee e strane che si coalizzano per frenare qualsiasi desiderio di cambiare le cose.

Qualcuno una volta, camminando in un giardino di papaveri, recise con determinazione quelli che svettavano più in alto degli altri, facendo così capire che cosa andasse fatto per poter agevolmente domare la popolazione e conquistare una città: in questo caso le circostanze fanno sì che siano i papaveri stessi a guardarsi bene dall’elevarsi sopra gli altri. Per il quieto vivere. Per non mettersi nei guai. Per non combinare pasticci.

Il tema del coraggio emerge con forza nell’ultima parte del libro, un coraggio ammirato e rispettato, ma allo stesso compatito e fondamentalmente ripudiato, temuto. “Ci vuole coraggio”, ma pochi ce l’hanno, e chi ce l’ha viene rapidamente isolato. Per il quieto vivere. Per non mettersi nei guai. Per non combinare pasticci. Viene da chiedersi cosa succederebbe se tutti lo avessero, se tutti si ribellassero, se omertà e collusione venissero finalmente spazzati via e la giustizia potesse finalmente agire per riportare ordine e coerenza in una città che, nonostante la sua naturale e incontestabile bellezza, oramai ha perso di vista il concetto di normalità. Quella vera.

Ma forse son cose da romanzi. Qui il finale è tanto amaro quanto realistico: non c’è redenzione, non c’è speranza. Dopo la distruzione del loro luogo di lavoro, i due sono costretti a lasciare la città, per la loro stessa sicurezza. Uno di loro raggiunge il padre all’estero, in Inghilterra: “qui è tutta un’altra cosa” dirà più tardi.

E all’estero ci rimarrà. Come tanti altri, persone in carne ed ossa, che in preda alla delusione e con in bocca il cattivo sapore delle ceneri della sconfitta, vanno in paesi dove la burocrazia non è un impedimento ma un facilitatore, dove il lavoro viene retribuito giustamente e dove chi vuole iniziare un’attività non deve pagare la protezione ai capetti di zona.

Insomma, in posti normali.

[Qualche tempo fa abbiamo intervistato l’autore Antonio Menna: ecco qui la sua intervista.]

Maria Petrescu | @sednonsatiata

Le ragioni del NO TAV

Date le accese polemiche riguardanti i fatti accaduti in Val di Susa, mi sono sentita in dovere di raccogliere un po’ di materiale che spieghi effettivamente le ragioni per cui i valsusini stanno protestando, e perché qualsiasi persona sensata si renderebbe conto che il TAV non andrebbe fatto.

Ecco qui una raccolta di documenti, video, spiegazioni chiare su quel che realmente il TAV è: una cattiva idea.

E voi, che cosa ne pensate?

Pensieri a ridosso di un libro di testo universitario

Apro e chiudo una piccola parentesi personale. Ci sono libri che scivolano sotto la pelle, libri fondamentali, libri che rimangono in testa per anni.

Apro e chiudo una piccola parentesi personale. Ci sono libri che scivolano sotto la pelle, libri fondamentali, libri che rimangono in testa per anni.

E poi ci sono libri che fanno pensare, quelli che aiutano a farti riprendere il colloquio interiore, che ridanno forza e vigore alla riflessione.

Ecco, Tecnica del colloquio di Antonio Alberto Semi è uno di questi libri.

Poco più di un centinaio di pagine scorrevoli, ma condite di spezie difficili da digerire.

In fondo, studiare psicologia significa anche leggere ogni cosa alla luce della propria esperienza personale attuale. Il contenuto è filtrato, o meglio, letto alla luce delle tematiche salienti in quel particolare momento.

Più leggo, dunque, più associazioni con discussioni e circostanze recenti faccio. Più procedo con lo studio, maggiore sento la tentazione di analizzare le mie relazioni e i miei rapporti interpersonali.

Ma una dissezione del genere implica pur sempre un cadavere, ed io non sono né pronta né disposta a dare le mie emozioni in pasto alla ragione.

Nemmeno alla mia, figuriamoci quella di qualcun altro.

La verità è che non trovo requie, ma il livello emotivo rimane rigorosamente sganciato da quello cognitivo. Mi rifiuto di rispondere alla domanda “Perché?”, anche se, in realtà, a livello inconscio e preconscio un legame c’è: l’incisività di certi miei interventi – arguti, forse, a livello cognitivo ma aggressivi a livello relazionale – che traggono la loro linfa vitale dalle conversazioni con il mio compagno di vita e avventure, per non parlare dell’eccessiva razionalizzazione che attuo nei confronti di contenuti ed emozioni, ne è la prova incontrovertibile.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la razionalizzazione è un meccanismo di difesa, ed anche uno dei più tremendi.

La domanda è: difesa da cosa? Dal contenuto? Dalla consapevolezza del contenuto? Dall’effetto che quella consapevolezza potrebbe avere in me?

In realtà non lo voglio sapere.

E’ come se il primo fiume Infernale mi attraversasse dividendomi a metà, separando testa e pancia.

Quel che mi serve è un Caronte caritatevole che mi aiuti a traghettare l’intraghettabile.

La voce del precariato italiano: una questione di principio

Che io conosca oppure no Paola è del tutto irrilevante.

Che io conosca oppure no Paola è del tutto irrilevante.

Tutti conosciamo una, due, dieci Paola. La sostanza non cambia. Sono solo le facce e le professioni a cambiare, perché quello del precariato non è un problema solo dell’editoria.

Negli ultimi due giorni si è parlato diffusamente della situazione che ha portato Paola Caruso, una giornalista del Corriere della Sera, a ricorrere allo sciopero della fame. Per far sentire la sua voce, per ribellarsi pubblicamente contro un sistema che è intrinsecamente sbagliato.

Per portare un argomento così importante nella luce dei riflettori, perché – a mio avviso – in Italia sussiste uno strano fenomeno, quello per cui se nessuno si lamenta di un determinato fatto, allora vuol dire che tutto è in regola e che niente debba essere cambiato. Anche se il fatto in questione è moralmente, civilmente, umanamente sbagliato.

Riporto le sue parole, pubblicate sul “Diario di uno sciopero“:

La storia è questa: da 7 anni lavoro per il Corriere e dal 2007 sono una co.co.co. annuale con una busta paga e Cud. Aspetto da tempo un contratto migliore, tipo un art. 2. Per raggiungerlo l’iter è la collaborazione. Tutti sono entrati così. E se ti dicono che sei brava, prima o poi arriva il tuo turno. Io stavo in attesa.

La scorsa settimana si è liberato un posto, un giornalista ha dato le dimissioni, lasciando una poltrona (a tempo determinato) libera. Ho pensato: “Ecco la mia occasione”. Neanche per sogno. Il posto è andato a un pivello della scuola di giornalismo. Uno che forse non è neanche giornalista, ma passa i miei pezzi.

Ho chiesto spiegazioni: “Perché non avete preso me o uno degli altri precari?”. Nessuna risposta. L’unica frase udita dalle mie orecchie: “Non sarai mai assunta”.

Non posso pensare di aver buttato 7 anni della mia vita. A questo gioco non ci sto. Le regole sono sbagliate e vanno riscritte. Probabilmente farò un buco nell’acqua, ma devo almeno tentare. Perché se accetto in silenzio di essere trattata da giornalista di serie B, nessuno farà mai niente per considerarmi in modo diverso.

Lei ha trovato il coraggio di dire no, e nelle ultime ore si sono moltiplicati i messaggi di solidarietà, sia sulla pagina fan su FaceBook che nel gruppo dedicatole su Friendfeed.

Ora, discutere sull’esattezza o meno nella resa dei fatti, mettere in dubbio la sua credibilità, negare che i fatti siano avvenuti così come lei li ha descritti, significa prendere una grande occasione e buttarla via. Perché non è di Paola Caruso che si parla, ormai. O meglio, non solo di Paola Caruso. Il suo caso è come quello di tanti altri, in svariati settori.

Bisogna smetterla di piegare la propria volontà a queste regole, semplicemente perché sono sbagliate: dovrebbero tutelare le persone e la loro dignità. Nella realtà dei fatti mettono in secondo piano i diritti dei lavoratori per dare alle aziende la possibilità di “risparmiare”. Oppure, se vogliamo vederla da un altro punto di vista, le aziende trovano il modo di utilizzare le leggi a loro favore, in modo tale da poter “risparmiare”.

L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, dice la Costituzione. Volere un contratto a tempo indeterminato non è un capriccio, è l’unico perno, l’unica sicurezza su cui cominciare a costruire la propria vita.

E invece ci si ritrova incastrati in contratti a tempo determinato (o come freelance) rinnovati anche per 7 lunghi anni, come nel caso di Paola: incastrati nell’impossibilità di fare alcun progetto a lungo termine.

Obbligando anche a ringraziare, perché rispetto ad altri sei pure stato fortunato.

E’ questo ad essere sbagliato, ed è questo che deve cambiare. Il fatto che fino ad ora nessuno abbia osato alzare la testa per protestare non significa che il sistema possa andare bene così com’è. Ci si lamenta del fatto che i giovani rimangano in casa fino ai trent’anni e oltre, ma quello altro non è che una conseguenza di una situazione su cui bisogna intervenire molto più a monte.

Io sono una laureanda di 21 anni. Se non si fa qualcosa, se non unisco la mia voce a quelle che si stanno sollevando in queste ore, non avrò il coraggio di guardarmi allo specchio quando anch’io finirò là fuori, nel meraviglioso mondo del lavoro.

Perché, alla fine, anche io sono Paola.

Ne hanno parlato: